La nation française comme horizon des bretons – 1/2

Nous poursuivons ici le fil de notre raisonnement sur les rapports entre la France et la Bretagne. La querelle mémorielle autour de Bertrand du Guesclin maintenant tranchée, nous pouvons nous intéresser à ses enjeux sous-jacents, à ce que les arguments des uns et des autres nous révèlent sur leurs opinions politiques.

Nous allons essayer d’illustrer dans cet article les concepts de « corps politique » et de « nation », et leurs implications, en nous concentrant sur une approche historique.

Première partie :

L’impossible coexistence entre nation bretonne et nation française

La coexistence entre ces deux entités est rendue impossible d’une part par la notion même de corps politique (I), et d’autre part en raison du concept de nation et ce qu’il implique (II).

I) Les caractéristiques du corps politique comme barrière à cette coexistence

Nous reprendrons ici encore, les termes définis par Killian Schwab dans son article intitulé « la souveraineté comme universelle particularité », ou bien sa conférence « Souveraineté : sortir des représentations »[1].

La notion de corps politique

Un corps politique, c’est-à-dire une société humaine souveraine, répond à deux caractéristiques fondamentales : il est unique et il est souverain.

Il convient dès à présent de lever certaines ambigüités : La nation est un type de corps politique, comme le Royaume, la Cité-Etat, l’Empire, etc. Le concept d’Etat n’est pas synonyme de corps politique. Il s’agit d’une des formes de fonctionnement du corps politique. L’Etat serait le squelette du corps politique, qui lui permet de fonctionner en interne et en externe. Un autre système serait possible, comme celui de la chefferie dans les tribus gauloises ou celui de la féodalité pour le Royaume de France durant l’ère médiévale.

Son caractère unique est illustré par ce qu’il convient d’appeler son « ipséité »[2]. Cette ipséité se définit par deux attributs : le fait d’être différent de tous les autres corps politiques (cette différence n’impliquant pas nécessairement l’absence de similitudes avec d’autres corps politiques), ainsi que le fait d’exister à un « instant t », soit dans un certain contexte spatial et temporel (aucun corps politique n’étant par définition éternel).

A titre d’exemple, pour illustrer notre propos, nous pouvons prendre l’exemple du Royaume de France au siècle de du Guesclin. Ce Royaume constitue un corps politique, différent du corps politique qu’est le Royaume d’Angleterre, ou du corps politique qu’est le Royaume de Castille, ou encore du corps politique qu’est la Chine Impériale (sous les dynasties Yuan puis Ming à l’époque). Également, ce Royaume de France est un corps politique différent de la Nation française, qui « reprendra le flambeau » en revêtant la souveraineté du corps politique en lieu et place de la Couronne. Attention, il ne faut pas ici confondre la forme de l’Etat, à savoir pour le premier la Monarchie, puis pour le second la République, avec l’identité du corps politique[3]. Evidemment, des connexions et une filiation peuvent s’établir entre les corps politiques successifs, les représentations des plus anciens étant toujours dans les esprits au moment de l’épanouissement des plus récents. Les transitions s’effectuent également sur des temps longs. Ainsi, le passage du Royaume à la Nation peut s’étaler du XVe siècle jusqu’au XVIIIe siècle.

Ce volet-là, celui de l’ipséité, ne pose pas vraiment de problème pratique, car il est assez aisé de distinguer un corps politique d’un autre selon une série de caractères, les représentations collectives aidant si besoin, mais il ne permet pas complètement d’affirmer ou d’infirmer l’existence d’un corps politique. En revanche, celui de la souveraineté permet réellement de trancher entre l’existence ou non d’un corps politique. La souveraineté d’un corps politique est la faculté pour le corps politique de prendre des décisions pour lui-même, de choisir sa destinée historique ou d’adopter une certaine politique. La souveraineté est par ailleurs une et indivisible : c’est un absolu. C’est le fameux mot : la souveraineté est comme une femme enceinte. Elle l’est, ou elle ne l’est pas. Mais dans tous les cas, on n’est pas un peu enceinte. Cette souveraineté ne peut pas non plus se partager, elle est pleine et entière ou elle n’est pas.

A ce titre, l’opposition suivante pourrait nous être formulée : la France dans l’Union européenne n’étant plus souveraine, elle n’est donc plus un corps politique ? Dans cette situation, la possibilité d’un retour de la souveraineté relativement « simple » qui est l’actionnement de l’article 50 du TFUE ou toute autre hypothèse de sortie unilatérale, maintiennent l’existence de la souveraineté nationale. Cette faculté de sortie, ce caractère réversible de l’abandon de pans entiers de la souveraineté nationale, permettent de considérer que ces concessions sont volontaires et qu’elles demeurent à la discrétion de la Nation française[4]. Cette souveraineté est évidemment en tension avec un corps politique aspirant à la verticalité qu’est l’UE, mais elle est toujours présente. Ainsi, les « souverainistes », qui s’entendent comme les défenseurs de la souveraineté nationale, ne peuvent être que partisans d’une sortie de l’UE. De même, ceux qui souhaitent le maintien de l’existence de la Nation française doivent, à minima, se battre pour un maintien de cette porte de sortie, sur un plan juridique ou pratique, et ils doivent s’escrimer à ce que le retour de la souveraineté ne soit pas devenu impossible, donc d’en arrêter les concessions.

La notion de puissance

Cette souveraineté est étroitement liée à la notion de puissance. Celle-ci étant la souveraineté en action par des moyens concrets (par exemple la détention d’une arme sanctuarisant le territoire du corps politique) ou abstraits (par exemple une doctrine politique comme le gaullisme). La puissance d’un corps politique donné va entrer en confrontation avec la puissance des autres corps politiques. Il faut qu’elle permette de résister à ce rapport de force pour qu’a minima le corps politique conserve son indépendance.

Ainsi, pour être souverain, un corps politique doit être doté d’une puissance minimum. Si nous prenons une illustration mathématique, la puissance est une sorte de vecteur, comme une force en physique et mécanique. Ainsi, tout corps politique souverain émet des vecteurs de puissances « tous azimuts », ou du moins, tout autour de lui. Cependant, ses vecteurs sont d’une intensité plus forte à leur base puis décroissante au fur et à mesure qu’ils s’éloignent de cette base. Ceci permet d’illustrer au passage deux phénomènes.

Le premier est le « pré carré ». Le pré carré est une zone d’influence privilégiée d’un corps politique[5]. Il s’explique parce que la zone en question est proche des bases des vecteurs de puissance du corps politique émetteur. Il faut par ailleurs préciser ici que cette proximité s’entend en termes de géographie, mais aussi en termes d’influence (historique, militaire, culturelle, etc.). C’est de cette manière que la France garde un pré carré en Afrique, bien que Brazzaville soit située à 8 600 km de Paris. Il en est de même pour l’Europe centrale avec les Etats-Unis d’Amérique.

Le second phénomène est celui d’une cohabitation entre des corps politiques de puissances différentes. Il n’échappera à personne que des nations sont plus puissantes que d’autres, mais que pour autant les plus faibles continuent d’exister. On peut prendre à cet égard l’exemple de Taïwan et de la Chine. La puissance chinoise, bien que très supérieure à la puissance de Taïwan, ne lui permet pas pour autant d’écraser son voisin (qui s’appelle par ailleurs République de Chine). C’est donc que le vecteur de puissance de la Chine en direction de Taïwan est bien supérieur à sa base mais que son intensité décroit sensiblement vers Taïwan pour finalement être de même intensité que le vecteur de puissance de Taïwan en direction de la Chine. Le rapport de force fait que le point d’équilibre se trouve plus ou moins prêt de l’un des corps politiques, ou plutôt, de la Souveraineté de ce corps politique. Si la Chine voulait anéantir Taïwan, il faudrait que l’intensité de son vecteur de puissance soit suffisamment importante pour balayer jusque dans sa base le vecteur de puissance opposé de Taïwan. C’est exactement ce qui s’est passé avec l’Allemagne en 1945 : son vecteur de puissance a été balayé dans son fondement par ceux des Alliés. Il convient cependant de préciser que l’annihilation totale de l’ennemi n’est pas une norme dans l’histoire. En effet, dans les guerres pré révolutionnaires[6], il y avait une recherche d’un point d’équilibre entre les vecteurs, d’une position à garder, et donc une volonté de ne pas balayer la base du vecteur, car la guerre n’avait alors pas pour vocation d’anéantir l’autre, mais de le battre. La guerre était alors l’affaire d’une classe, la noblesse, avec ces mœurs et ses traditions. Le peuple quant à lui, subissait les affres de la guerre, mais n’était qu’un témoin et non un élément moteur. Des portions de territoires étaient échangées allègrement contre d’autres, leurs populations avec, sans qu’il y ait de réaction comme celle du discours d’Emile Keller[7]. Lorsque les guerres sont devenues des « guerres de peuple à peuple »[8], ou guerre de nations, avec notamment le recours à la conscription, le nombre de combattants s’est vu complètement accru, rendant les batailles plus meurtrières, mais surtout, la guerre devenait l’une des conditions d’existence du citoyen. A la levée en masse française ont répondu la guérilla espagnole et la stratégie de la terre brulée russe. Les nations ne sont pas nées de la guerre, mais elles ont pris conscience d’elles-mêmes par ce fait politique.

Les conséquences de ces notions sur le cas particulier de la Bretagne et de la France

Appliquées à la relation entre la Bretagne et la France, les notions sus-exposées nous permettent de comprendre un fait : pour qu’il y ait un corps politique breton, il faut qu’il soit distinct du corps politique français, et qu’il soit souverain, c’est-à-dire qu’il émette un vecteur de puissance d’une intensité au moins supérieure à sa base au vecteur émis par la France.

L’histoire des relations entre la France et la Bretagne nous montre que ce rapport de force, malgré quelques périodes d’exception, suit la direction de la fusion des deux corps politiques. Comme nous l’évoquions dans nos articles précédents, très rapidement, la Bretagne est tombée dans le giron des principautés voisines (Maison de Normandie puis Maison d’Anjou). Par la suite, c’est la Maison de France, devenue plus grosse, qui repris l’ascendant sur la région, luttant avec la Maison d’Angleterre. C’est le choix de la population bretonne, dans toutes ses composantes, qui s’est porté sur la France plutôt que l’Angleterre.

L’explication en est relativement simple : en plus d’une masse critique insuffisante pour rester souveraine, et dont elle ne voulait pas disposer, on peut souligner que la Bretagne ne remplit probablement pas le critère de l’ipséité.

Mêlés dès leur arrivée sur la péninsule au même creuset anthropologique que le reste du pays, les Bretons ont gardé des différences avec le reste des Français, mais des différences insuffisantes pour les en dissocier complètement. La région n’a jamais eu d’uniformité culturelle, moitié latine (pays Gallo), moitié celte (pays bretonnants). Sa pratique du christianisme, bien que différente au départ, s’est par la suite harmonisée avec celle du reste du Royaume, soumise aux mêmes conciles, aux mêmes réformes. Ses intérêts politiques et économiques ne sont pas uniformes non plus, car partagés entre sa face occidentale et maritime, tournée vers le commerce avec l’Angleterre, la pêche au grand large, les expéditions coloniales ou encore le commerce d’esclave, de rhum ou de sucre, et sa face orientale et intérieure, tournée depuis toujours vers le reste de la France, vers les régions terriennes voisines. Aucune frontière naturelle ne la sépare du reste de la France et à aucun moment le Duché n’a réussi à ériger des frontières tant politiques, que culturelles (l’isoglosse entre les pays latins et celtes ne faisant que s’enfoncer en basse Bretagne avec le temps, pour finalement disparaître, cette évolution n’ayant pas attendu la Révolution pour se faire).

Sauf sous les règnes d’Erispoë ou d’Alain le Grand, les Bretons et leur Duc ont toujours reconnu le Roi des Francs, puis le Roi de France comme leur maître. Parmi les sujets de la Couronne, ils se distinguèrent entre tous. L’exemple de du Guesclin est le plus illustre, mais on oublie trop souvent que toute une compagnie de Bretons le suivait partout dans ses campagnes. De Pierre Mauclerc jusqu’à Jean IV, aucun Duc ne remit en question la souveraineté de la Couronne de France sur le fief qu’était le Duché[9].

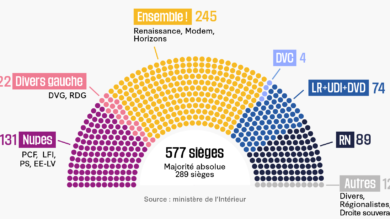

Les agitations du XVe siècle, et notamment celle de la Guerre Folle, n’étaient que les signes d’une lutte au sein du Corps politique français, similaires à celles qui eurent lieu en Angleterre, entre la Couronne et les grands féodaux pour l’exercice de la souveraineté au sein du corps politique, entraînant sa mutation. De la même manière que l’Angleterre ne cessa pas d’être l’Angleterre après la Glorieuse Révolution, la France ne cessa pas d’être la France après la Révolution française, et elle n’aurait pas cessé d’être la France en cas de réussite de la Ligue du Bien public, de la Guerre Folle, de la Ligue catholique ou de la Fronde. Ces luttes sont des luttes au sein du corps politique, mais en aucune façon des aspirations à la verticalité, et donc à la création d’un autre corps politique. Depuis l’avènement d’Alain Barbetorte sur le trône ducal, aucun Duc ne cherche à devenir un souverain indépendant. En réalité, la Bretagne ne diffère assez peu en cela des autres régions de France[10]. Enfin, l’inexistence politique en tant que tels des partis indépendantistes (ou autonomistes), qui sont obligés de s’allier systématiquement aux féodalités locales des grands partis nationaux, et ce malgré leur surmédiatisation (et les subventions publiques qu’ils perçoivent), montrent également l’inexistante remise en question du pacte républicain par les Bretons. Ces partis étant par ailleurs tous en faveur d’un maintien de cette Bretagne « autonome » ou « indépendante » dans l’Union européenne. Avec un poids et donc des vecteurs de puissance bien moindre que la France, ils ne sont en réalité qu’indépendantistes de nom, et comme Jean IV, ils choisissent de quitter ce qu’ils considèrent comme des chaînes pour en enfiler d’autres, bien plus serrées et plus lourdes.

Le fait que la Bretagne ait eu une administration particulière même rattachée au Royaume de France (pays libre, comme le Languedoc, en opposition aux pays d’Etats[11]) ou un régime juridique particulier en certains domaines (on peut penser à la gratuité des routes), ne lui confèrent ni l’ipséité, ni la souveraineté nécessaire pour constituer un corps politique à part entière. De même, folklore, patois, gastronomie, architecture, aménagement du territoire, n’ont pas vocation à être uniques et identiques au sein d’un même corps politique. L’ipséité résulte d’une adhésion du peuple au corps politique, d’un sentiment de distinction par rapport à l’Autre.

Dès lors, il apparaît que la Bretagne ne peut remplir les caractéristiques faisant d’elle un corps politique à part entière. Bien que la nation soit une forme de corps politique, et donc que l’impossibilité de constituer un corps politique, implique en soi l’impossibilité de constituer une nation, nous allons tout de même approfondir ce dernier point car il permet d’expliquer certains phénomènes connexes.

II) Les caractéristiques de la nation comme barrière à cette coexistence

Le concept de nation

Une nation est une forme d’incarnation du corps politique. La date de naissance des nations est assez incertaine, et si certains tenants du roman national français avancent des dates de manière arbitraire, il apparaît qu’il s’agit en réalité d’un processus long, étalé sur plusieurs siècles. La nation est un produit qui évolue avec le temps, il ne s’agit pas d’un corps fixe, d’un corps immobile, mais au contraire d’un corps mouvant notamment avec ce qui fait sa substance, à savoir le peuple, mais aussi par l’altérité et les rapports qu’entretient la nation avec les corps politiques qui l’entourent.

C’est dans la deuxième partie du siècle des nationalismes, le long XIXe siècle, que des définitions de la nation ont été proposées. Auparavant, la nation était instinctive, sensuelle, quasiment charnelle. On était français parce qu’on était né là, que nos ancêtres étaient nés là eux aussi, et qu’on avait toujours servi tel roi, père symbolique de cette nation en puissance. Il y avait une habitude, une allégeance, mais aussi une dimension affective par le patois, les contes et les légendes, les paysages, l’attachement à sa terre, un art de vivre et de rire. Les guerres révolutionnaires ont montré que la nation était un sentiment tripal, une passion fiévreuse exacerbée, révélée au monde comme une fleur en éclosion par la quête de liberté qui commençait. La théorisation de la nation n’est arrivée qu’après sa naissance et après sa révélation, preuve que le phénomène échappait aux volontés individuelles, qu’il est un pur produit de l’Histoire, cette roue dévalant la pente infinie du temps. Ce décalage temporel s’explique dans la mesure où la nation était dénuée de tout rôle politique, sous l’égide du Roi, figure symbolique du Père. Par l’acte du régicide, que l’on peut percevoir dans une dimension d’œdipe collectif, la nation se révélait au monde. Telle Athéna sortant du crâne de son père, la nation française émergeait du sang de Louis XVI, tenue qu’elle était, dorénavant, d’assumer le rôle du souverain.

Deux conceptions de la nation se sont alors opposées. D’un côté la conception dite Française, car théorisée par Ernest Renan, français breton de Tréguier. Dans sa conférence à la Sorbonne qui resta célèbre, Renan définissait la nation ainsi : […] « Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu’on a fait et de ceux qu’on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé ; elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible : le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. L’existence d’une nation est (pardonnez-moi cette métaphore) un plébiscite de tous les jours, comme l’existence de l’individu est une affirmation perpétuelle de vie. »[12] La conception française de la nation est donc une conception subjective, elle est assise sur un acte de volonté collectif. Ceci peut parfaitement se comprendre pour ce qui concerne le cas français, car la France est une mosaïque de populations, aux mœurs et coutumes différentes, aux patois et idiomes multiples. Cette théorie se comprend parfaitement car elle nous a été léguée par un breton du Trégor, pays bretonnant, et donc bien au fait de la diversité intrinsèque de notre pays. L’époque était aussi à la préparation de la Revanche contre l’Allemagne. La France était amputée de deux territoires, et il fallait justifier que ces régions, l’Alsace et la Moselle, d’influence germanique, demeuraient malgré tout françaises, et non allemandes. Si Renan n’avait nullement nié l’existence d’éléments objectifs liant les hommes entre eux pour qu’ils fassent nation, il avait cependant sublimé ces liens matériels par une approche spirituelle universaliste.

Face à cette conception de la nation française s’oppose celle de la nation allemande, fruit notamment du romantisme allemand puis de son excroissance : le pangermanisme. Il s’agit pour le coup d’une thèse objective, fondée sur des critères tangibles tels que la langue, la religion, la géographie et la race. Il s’agit en définitive d’un déterminisme. Il faut être du Volksgeist[13] dès sa naissance, car on n’en devient pas membre plus tard. Lorsqu’on définit les critères objectifs d’appartenance à la nation selon ce prisme, on discrimine ceux qui n’en feront jamais partie, quels que soient leurs mérites ou leurs volontés. L’on retrouve d’une certaine façon la prédestination protestante, en opposition au libre-arbitre catholique qui laisse une capacité d’auto-détermination individuelle.

Une question qui pourrait se poser à présent est de savoir à quelle conception de la nation se réfèrent les nationalistes bretons qui font sauter les statues à l’effigie de du Guesclin, mais aussi les nationalistes bretons modérés ?

Le concept appliqué à la Bretagne

Si les premiers nationalistes bretons du PNB, les fondateurs de Breiz Atao[14], se référaient de toute évidence à la conception allemande de la nation, il serait malhonnête de prétendre aujourd’hui que l’ensemble des mouvements nationalistes bretons défendent une conception linguistique, ethnique et religieuse de la nation bretonne.

En effet, si l’on cherche des critères objectifs de définition de la nation bretonne, nous avons des scissions en son sein même. Concernant la langue, il n’existe pas d’uniformité en Bretagne, et ceci même au XIVe siècle : la Haute Bretagne est de langue romane, parlant ce qu’on appelle le Gallo, tandis que la Basse Bretagne est de langue celte, parlant le Breton, qui est divisé lui-même par quatre isoglosses. Concernant l’ethnie, les Bretons se sont installés entre les Ve et VIe siècle sur la péninsule. Venant de l’Île voisine de Grande Bretagne, les origines de leurs migrations sont encore aujourd’hui inconnues (probablement les incursions saxonnes). Les Bretons, celtes, s’installèrent alors dans une terre peuplée de Celtes également, mais culturellement assimilés au monde romain. Le substrat ethnique est donc sensiblement le même entre le peuple autochtone et le peuple arrivant. Aussi, la Bretagne fut assez largement envahie et colonisée par les hommes du nord, les Vikings, qui s’installèrent notamment dans le pays nantais[15]. De plus, des siècles de métissages rendent impossible toute distinction ethnique entre Bretons et « Gaulois d’Armorique », de même qu’avec le reste du pays, les Bretons partant souvent vivre hors de leur région. Enfin, le christianisme est la religion commune à l’ensemble de l’Europe occidentale, et le catholicisme est partagé par bon nombre de royaumes et nations européens, dont la France. Il ne peut donc s’agir d’un marqueur de distinction entre une nation bretonne et une nation française. Il apparaît assez clairement qu’il n’y a pas de distinction objective entre le reste des Français et les Bretons. Observons que, de manière générale, la définition objective d’une nation ne tenant qu’à des choix arbitraires, elle ne peut qu’être remise en cause dans la plupart des cas.

La définition subjective ne résiste pas non plus à l’épreuve des faits. Nous avons expliqué pourquoi selon nous la Bretagne ne formait pas un corps politique, et donc pas extension, ne peut former une nation. Néanmoins, l’élément majeur de la nation définie selon Renan, la volonté d’être une nation, manque également. Au moment de l’émergence du sentiment national français, les Ducs de Bretagne ont tenté d’imposer, par le biais de leurs chroniqueurs, des représentations mentales aux Bretons, notamment concernant l’épisode de 1379[16]. Cependant, ces efforts furent totalement vains, et aucun soulèvement ne vint contester l’union du Duché au Domaine Royal, qui fut par ailleurs votée par les Etats bretons à Vannes. L’annexion n’avait pu se faire par la commise, méthode peut être trop hardie, bien que justifiée, elle se fit, comme beaucoup d’autres, par le mariage, entériné par les représentants des Bretons. Ceci a son importance, non pas seulement symbolique, mais aussi politique. Au XVe puis au XVIe siècle, l’incarnation de la Souveraineté du corps politique était la Couronne, et son dépositaire le Roi. Si la Bretagne avait été un corps politique, la Couronne ducale aurait été l’incarnation de sa Souveraineté, et la duchesse sa dépositaire. Or, par son propre consentement, en épousant Charles VIII, puis en épousant Louis XII, ladite dépositaire accepta de renoncer à l’existence d’un hypothétique corps politique qu’elle aurait représenté, au profit d’un autre. De plus, ce furent les Etats[17], ancêtres de nos assemblées parlementaires, lesquelles seraient des siècles plus tard les dépositaires de la Souveraineté devenue nationale, qui entérinèrent le rattachement. Ainsi, la nation potentielle refusait son acte de naissance. Prenant l’image de la duchesse épousant les monarques valois, certains aiment à dire que la Bretagne s’est donnée à la France. Or pour se donner, il faut au préalable avoir existé. La métaphore, bien que plaisante d’un point de vue littéraire, ne nous paraît pas exacte. La Bretagne ne s’est pas donnée à la France, elle s’est fondue en elle progressivement à travers les siècles.

La Bretagne étant déjà depuis plusieurs siècles dans le Royaume de France, et le territoire de celui-ci correspondant de plus en plus avec celui du Domaine royal, l’évolution paraissait logique. Il y a-t-il eu, dans les élites ou dans le peuple quelconque soulèvement contre cette union ? Il y a-t-il eu, entre 1532 et 2021 une remise en question, portée par un mouvement populaire, de l’appartenance de la Bretagne à la nation française ? Non. Les réponses négatives à ces questions nous montrent l’ampleur du consensus. Jamais les Bretons ne nièrent d’être des Français. Les Bretons furent même des sujets dévoués et zélés de la Couronne, nous en voulons pour preuve la chouannerie, réaction légitimiste afin de maintenir la monarchie. Nous ne comptons pas non plus les bretons qui se distinguèrent, tant sous l’Ancien Régime que sous la République de Duguay-Trouin à Surcouf, de du Guesclin à Aristide Briand, en passant par Chateaubriant ou Renan. Evidemment, le mariage ne fut pas sans heurt et il faut reconnaître que la Duchesse Anne de Bretagne fut assiégée devant Rennes par Charles VIII avant de lui accorder sa main, qu’elle avait préalablement donné à Maximilien de Habsbourg[18] par procuration. Les Bretons se révoltèrent pour préserver leurs privilèges par rapport aux autres provinces, et l’on peut penser aux jacqueries comme celle du papier timbré (1675), ou plus récemment celle des Bonnets Rouges (2013). Néanmoins, ces révoltes s’inscrivaient dans le cadre national, elles n’avaient pas pour but d’en sortir. Il s’agissait de révoltes sociales, au sein du corps politique, et non pas des aspirations à la verticalité.

Anthony Véra-Dobrões

[1] https://www.youtube.com/watch?v=NcpoAMjC28o

[2] Du latin ipso, qui définit « la chose en elle-même ».

[3] Ainsi, durant la période dénommée Restauration, qui dura de 1815 à 1830, la Nation demeurera le corps politique, malgré le retour à la Monarchie, en atteste la Charte constitutionnelle qui dut être promulguées à l’appui du pouvoir royal et le légitimer, quand il découlait auparavant de la nature et de Dieu. Louis Philippe consacrera cette transition en prenant le titre de « Roi des Français », et non plus celui de « Roi de France ».

[4] C’est la même logique que lorsque le Roi concédait à son Comte une part de souveraineté, mais qu’il pouvait toujours prononcer la commise de son fief.

[5] Le terme est d’abord issu de la tactique militaire défensive développée au XVIIe siècle par Vauban et son réseau de places fortifiées sur les frontières françaises.

[6] Nous excluons ici l’exception du partage de la Pologne en 1772.

[7] Discours prononcé par le député d’Alsace Emile Keller le 1er mars 1871 pour protester contre l’abandon de son département aux Prussiens.

[8] Expression que nous empruntons à Jacques Bainville.

[9] A cet égard, nous renvoyons nos lecteurs aux autres articles de ce site, notamment pour ce qui concerne la controverse autour de la tentative d’annexion du Duché au Domaine royal en 1378-1379.

[10] Nous pointerons ici malheureusement la méconnaissance, peut-être dû à une certaine vision jacobine de notre Etat, de l’histoire régionale. Chaque région a son histoire, en parallèle de celle du pays dans son ensemble. L’ironie est que ce sont les forces sécessionnistes qui profitent de cette ignorance en faisant croire aux habitants de chaque région qu’ils sont uniques et qu’on leur a volé leur souveraineté. Outre le mépris pour leurs ancêtres, qu’ils prennent sans s’en rendre compte pour des traitres, des lâches ou des imbéciles, ces sécessionnistes régionaux méprisent leurs contemporains au point de les infantiliser dans une vision manichéenne de l’histoire.

[11] Cf. Alexis de Tocqueville dans l’Ancien Régime et la Révolution.

[12] Ernest Renan : « Qu’est-ce qu’une nation », Conférence à la Sorbonne, 11 mars 1882.

[13] Qui signifie littéralement : l’esprit du peuple

[14] Parmi lesquels on retrouve l’inénarrable Maurice Marchal (1900-1963), collaborationniste notoire et inventeur du Gwen ha du.

[15] Marc Bloch : La société féodale, édition Albin Michel, Chapitre II : Les normands.

[16] Cf. notre article : Du Guesclin : un modèle de fidélité vassalique.

[17] Les Etats regroupaient les représentants des trois ordres, la noblesse, le clergé, et le tiers-Etats, ils formaient donc ce qui se rapprochaient le plus d’une représentation du peuple.

[18] Maximilien Ier de Habsbourg (1459-1519) était l’archiduc d’Autriche (1493-1519), futur empereur du Saint Empire Romain Germanique (1508-1519), père de Charles Quint (1500-1558). Son alliance avec la maison de Bretagne aurait été désastreuse pour la Couronne de France, puisqu’elle aurait de nouveau eu une puissance étrangère sur son rivage occidental.