La majorité introuvable : vers un blocage institutionnel ?

Le 12 et 19 juin 2022 se sont tenues les élections législatives françaises. Celles-ci faisaient suite à une campagne présidentielle pour le moins étrange, perturbée par l’épisode de la Guerre en Ukraine. Tentant un coup de poker génial, Jean-Luc Mélenchon s’est mué en « lider maximo » et premier opposant au Président réélu, relançant totalement une campagne électorale pourtant annoncée mort-née. Le résultat fut dans la poursuite de celui de l’élection présidentielle : la formation de trois blocs de tailles relativement égales : droite, gauche, et centre, aucun n’étant en mesure de prendre seul le dessus sur les autres.

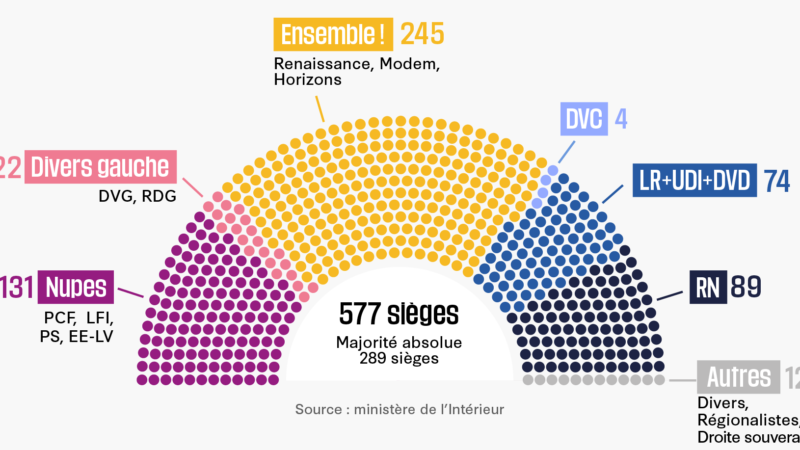

Émerge alors une nouvelle configuration de l’Assemblée nationale, inédite depuis l’instauration du quinquennat et l’inversion du calendrier électoral : le Président de la République élu n’a pas de majorité absolue à la chambre basse du Parlement ! La grande majorité des commentateurs politiques font alors leur choux gras de cette situation, alimentant une forme de suspens et de péril imminent pour la nation : le pays serait ingouvernable, pire, il serait bloqué.

La vocation de cet article est au contraire de prendre de la hauteur et de mettre en perspective cette nouvelle composition du paysage politique français, et de voir que notre Constitution de la Ve République est bien plus souple que ne le pensent certains, et qu’elle peut parfaitement s’adapter à cette situation. Au contraire, les derniers mandats présidentielles ont été à bien des égards, une trahison de l’esprit de la Constitution de 1958.

Le cheminement vers le parlementarisme rationalisé

Pour bien comprendre la Ve République, il faut se placer au moment de son adoption. En 1958, « le plus illustre des Français » est appelé au pouvoir par le Président René Coty. La France a connu déjà quatre républiques, dont les deux dernières sont en réalité de même nature, il s’agit de régimes parlementaires strictes, que d’aucuns qualifient de « régime d’assemblée ».

La Constitution de la IVe République avait voulu corriger certaines tares de la IIIe République, et protéger en partie le Gouvernement des coups politiques menés dans les travées du Palais Bourbon. Cependant, les hommes et les mœurs politiques demeurant les mêmes, les institutions furent assez rapidement perverties de la même manière. Prenons par exemple le cas de l’investiture du Président du Conseil, homme fort de la nouvelle République. Celui-ci devait être nommé par le Président de la République et recevoir la confiance de l’Assemblée Nationale votant à la majorité absolue. Le Président du Conseil était investi seul, après avoir exposé son programme. Il était ainsi revêtu d’une légitimité forte et pouvait composer un Gouvernement qui lui devrait sa légitimité. Le problème est que dès la première investiture, le premier Président du Conseil, Paul Ramadier, a demandé à nouveau la confiance de l’Assemblée National pour le Gouvernement qu’il venait de composer. Il arriva par la suite que le Président du Conseil fasse consensus devant la chambre basse, mais que tel ministère ne revenant pas à tel groupe parlementaire, ou que tel autre par pur calcul souhaita tel portefeuille, le Gouvernement nommé soit quant à lui censuré.

L’instabilité devait également beaucoup au mode de scrutin, complètement byzantin, basé sur une élection à la proportionnelle par circonscription, avec possibilité de liste de coalition, et avec un gain de l’ensemble des sièges de la circonscription pour la liste ayant obtenu la majorité absolue. Par exemple, si dans une circonscription, il y avait 4 listes, disons une gaulliste, une démocrate chrétienne, une centre gauche et une communiste, et que la liste démocrate chrétienne obtenait la majorité absolue (50 % + 1), alors celle-ci remportait l’ensemble des sièges de la circonscription. Si maintenant la liste démocrate chrétienne décidait de s’allier avec la liste de centre gauche, les deux formant une coalition, et que ces deux listes coalisées arrivaient à obtenir la majorité absolue, alors elles se partageaient les sièges proportionnellement entre elles. Si aucune liste ni aucun apparentement n’arrivait en tête, alors le partage des sièges se faisait à la proportionnelle. On comprend ici que pour remporter la majorité absolue, mieux valait se coaliser à d’autres listes, et donc être capables de faire des compromis. Compromis dont étaient incapables communistes et gaullistes, laissés donc au marge de ce système et de la représentation nationale, au contraire des forces centristes. La IVe République fut donc une République polarisée « au centre ».

Cependant, les compromis électoraux n’impliquent pas nécessairement de pouvoir gouverner ensemble. Les combinaisons politiciennes étaient longues et complexes pour parvenir à l’acceptation d’un gouvernement. Des mois pouvaient par ailleurs s’écouler sans gouvernement, et, une fois un compromis trouvé, celui-ci pouvait finalement être renversé après quelques mois.

Au moment où le Président Coty demande au Général de Gaulle de prendre la tête du Gouvernement et de préparer la rédaction d’une nouvelle constitution, la IVe République finissante était marquée par une instabilité gouvernementale forte. En 12 ans et demi, ce sont 20 gouvernements qui se sont succédés, sans empêcher la débâcle indochinoise et le pourrissement de la situation algérienne.

Il convient toutefois de rappeler que cette instabilité gouvernementale caractéristique de la IVe République n’empêchait pas pour autant le pays de fonctionner, l’administration française étant un formidable vaisseau capable de naviguer malgré l’inertie de la tête de l’État. Elle n’empêchait pas non plus l’adoption de lois importantes et ambitieuses, comme celles sur la sécurité sociale. Cependant, la présence d’un gouvernement fort et stable était nécessaire pour gérer des situations de crises et pour conduire une industrialisation rapide et ambitieuse du pays, notamment par la mise en application de la planification.

Aussi, la Ve République s’est faite jour en réaction à la IVe République. Il s’agissait de demeurer une République parlementaire – et non pas un « régime présidentiel » sur le modèle américain – mais avec un parlementarisme « rationalisé ». C’est-à-dire que la séparation des pouvoirs serait plus stricte entre législatif et exécutif, le second étant protégé des débordements du premier.

Le domaine réservé de la loi : muselière du Parlement

La France s’est dotée, au fil des républiques qu’elle a connu, d’un « État légal », et non d’un « État de droit », c’est-à-dire tout simplement d’un État assis sur la loi1. Longtemps, c’est la loi qui a dominé parmi toutes nos normes. Ce « légicentrisme » peut s’expliquer par l’importance symbolique de la loi dans notre histoire philosophique et politique, mais aussi par la place du Parlement dans les IIIe et IVe République, puisqu’il était le dépositaire de la souveraineté nationale.

Ce n’est qu’assez tardivement que la Constitution a pris un poids juridique important. Il convient d’ailleurs de préciser ici que ce poids ne fut d’ailleurs pas celui d’aujourd’hui. Loin de défendre les droits et libertés individuelles, la Constitution de la Ve République avait pour fonction première d’organiser le fonctionnement des institutions. Afin de préserver ce fonctionnement et d’éviter toute nouvelle dérive du régime vers le « Régime d’Assemblée », les constituants de 1958 ont créé le Conseil Constitutionnel. La mission de ce dernier était de faire respecter le fonctionnement des institutions prévu par la Constitution, et notamment de retenir les velléités du Parlement.

Or parmi les dispositions nouvelles de la Ve République, figure celle du domaine réservé de la loi. Consacrant d’une certaine manière une jurisprudence du Conseil d’État2, le Constituant de 1958 a posé des limites au domaine de la loi, non pas pour empêcher le Gouvernement de venir y empiéter, mais au contraire pour y contenir le Parlement.

Ainsi, l’article 34 de notre Constitution réserve la loi aux matières suivantes :

-

Les droits et libertés publiques, ainsi que leurs atteintes potentielles. Ce qui signifie que le Gouvernement ne peut porter atteinte aux droits et libertés publiques de manière arbitraire, seule la représentation nationale pouvant le faire ;

-

La nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux (mariage, pacs) ;

-

La matière pénale : les infractions et les peines les châtiant, mais aussi la procédure pénale. On retrouve ici l’adage nulla poena, nullum crimen, sine legue ;

-

L’impôt ;

-

Les règles électorales ;

-

La création de catégories d’établissements publics ;

-

Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires ;

-

Les nationalisations d’entreprises.

La loi détermine aussi les principes fondamentaux de certains sujets, les règlements en déterminant les règles d’application :

-

L’organisation générale de la défense nationale ;

-

Le fonctionnement et l’administration des collectivités territoriales ;

-

L’enseignement ;

-

La préservation de l’environnement (ajout de la révision de 2008) ;

-

Le régime de la propriété, des droits réels, des obligations civiles et commerciales ;

-

Le droit du travail, syndical et la sécurité sociale.

L’article 37 prévoit de manière lapidaire : les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Dès lors, toute réforme portant sur un sujet n’entrant pas dans ce champ d’application ne peut donc être portée par une loi, mais par un texte réglementaire, émanant directement du Gouvernement, à savoir un « décret » ou un « arrêté ». Par défaut, la norme est donc réglementaire, et par exception, elle est légale. Le Conseil Constitutionnel était là pour veiller au respect de ce dispositif, et ainsi éviter toute nouvelle dérive parlementariste.

Nous constatons déjà ici que le pays n’est en rien ingouvernable si des lois ne peuvent être votées, faute de majorité à l’Assemblée Nationale. De plus, le socle législatif français est déjà bien solide, puisqu’il est assis sur plusieurs siècles de lois. Il faut rappeler ici que le « vide juridique » n’existe pas en droit français, puisqu’en tout état de cause, un juge sera obligé de prendre une décision, fondée comme il le peut sur les textes déjà existant. Il n’y a en définitive aucune « urgence » de réforme qui rende l’adoption de loi absolument vitale pour le fonctionnement du pays, et surtout que cette loi ne soit pas débattue devant un Parlement non acquis au Gouvernement.

Ensuite, nous voyons que le Gouvernement peut parfaitement accomplir sa mission sans avoir de majorité absolue au sein de la chambre basse du Parlement. Cependant, s’il souhaite faire des réformes relevant du domaine de la loi, comme par exemple changer le régime des retraites, ou bien qu’il souhaite porter atteinte à la liberté d’aller et venir, il devra avoir l’assentiment du Parlement, ce qui est à souligner.

Il convient cependant, pour être honnête, d’évoquer deux lois de grande importance qui relèvent de la compétence du Parlement, à savoir la loi de finance, ainsi que la loi de financement de la sécurité sociale. Que faire en cas de blocage dans l’adoption du texte ? Se retrouve-t-on dans un situation similaire à celle des États-Unis, où les fonctionnaires ne sont plus payés et où l’administration est pour le coup réellement à l’arrêt ?

En cas d’impossibilité d’obtenir un accord sur le texte du projet de loi de finance, celui-ci est mis en œuvre sous la forme d’une ordonnance, laquelle devra être ensuite ratifiée par le Parlement pour obtenir une valeur législative. Cependant, il est possible que l’Assemblée Nationale rejette le projet de loi de finance, et dans ce cas, il ne peut être mis en œuvre par voie d’ordonnance. Le Gouvernement doit alors en proposer un autre. L’hypothèse ne s’est pour l’heure jamais produite.

Soulignons tout de même que la chose a peu de chance d’advenir. D’abord la procédure d’adoption du projet de loi de finance est rigoureusement encadrée. Ainsi, il n’y a pas deux lectures mais une par chambre, et elle est limitée à 40 jours pour l’Assemblée Nationale et 15 jours pour le Sénat. Un commission mixte paritaire (composée de députés et de sénateurs) est convoquée après la première navette. Évidemment, le texte peut être amendé par les deux chambres du Parlement, et ainsi, des compromis et des alliances de circonstances peuvent être trouvées pour l’adoption d’une mesure précise du projet de loi. Le texte amendé ne sera pas le même que celui proposé au départ, et la cohérence d’ensemble ne sera évidemment plus la même, mais il y aura malgré tout un texte adopté, et il le sera par la majorité d’une chambre pour une fois représentative des diverses opinions politiques du pays.

En tout état de cause, le Gouvernement devra composé et négocier avec les différentes forces en présence. Mais après tout, n’est-ce pas cela la démocratie parlementaire ?

Vers un retour aux sources ?

Aujourd’hui, après des coups de bistouris répétés et non consentis – pensons à la révision constitutionnelle de 2008 venue consacrée la signature de l’odieux Traité de Lisbonne en 2007 – la Ve République est devenu un régime sclérosé. Avec la mise en place du quinquennat en 2000, ainsi que l’inversion du calendrier électoral, les élections présidentielles se tenant avant les élections législatives, il s’est développé un « fait majoritaire ». C’est-à-dire que les élections législatives depuis 2007 donnaient au Président de la République, jusqu’à il y a quelques semaines, systématiquement la majorité absolue (au moins 289 sièges sur 577) à l’Assemblée nationale. En effet, il aurait paru étrange que les Français se déjugeassent quelques semaines après l’élection du chef de l’État. De ce fait, l’Assemblée nationale a toujours été de la même couleur politique, voire du même parti, que le Président. C’est donc de l’élection présidentielle que procède la légitimité de l’Assemblée Nationale, renforçant le poids politique du Président de la République à des niveaux que le Général de Gaulle lui-même n’aurait jamais imaginé. Dès lors, le Premier ministre est passé du statut de chef du Gouvernement, avec ses prérogatives (« conduire la politique de la nation »), à celui de « collaborateur » du Président, selon la formule de Nicolas Sarkozy. Nous sommes entré dans l’ère de l’« hyper présidence ». Et l’Assemblée Nationale est devenue une chambre d’enregistrement des projets de lois émanant du Gouvernement. La séparation entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif est devenue théorique.

De fait, la force politique remportant l’élection présidentielle dispose d’un blanc-seing et d’un pouvoir sans réel contre-pouvoir durant 5 ans. Du moins, tel serait le cas dans une France souveraine, c’est-à-dire maîtrisant son droit, sa monnaie, son économie, ses frontières. Car la toute-puissance supposée du chef de l’État est en réalité un trompe-l’œil. La présidence d’Emmanuel Macron en fut l’exemple le plus frappant. L’hyper-présidence est avant tout un atout médiatique. Dans une époque où la communication tient lieu de priorité, l’effet est considérable. Il permet à un Président de demeurer en campagne durant son mandat, et de gonfler son rôle et son importance.

En réalité, la construction européenne a eu raison de l’État français. Le Président ne règne plus, mais il ne gouverne pas vraiment non plus, n’étant plus le dépositaire des attributs essentiels de la Souveraineté. Pis, il manège une équipe, une assemblée. De chef d’État, héritier des capétiens, de Louis XIV ou de Napoléon, il s’est abaissé au niveau d’un chefaillon d’une majorité parlementaire. Il n’est plus au-dessus des partis mais au milieu d’eux, à la tête de l’un d’eux. Croyant renforcer l’exécutif en lui offrant les clefs de l’Assemblée Nationale, Jacques Chirac n’a fait que souiller un peu plus la pourpre de la fange partisane.

Dans tout cela, l’Assemblée Nationale n’a pas trouvé sa place, contrairement au Sénat. En effet, notre chambre haute, de par sa composition, présente sinon une hostilité permanente, du moins une non-miscibilité dans le macronisme. Elle se fait donc fort de mener des enquêtes parlementaires, en général de très bonne facture, sur divers sujets, y compris ceux touchant directement l’exécutif. Elle joue donc de manière plutôt convaincante son rôle de poil à gratter de l’exécutif. Cependant, n’ayant pas le dernier mot dans la navette parlementaire, le Sénat ne peut être que ce caillou dans la chaussure d’un exécutif dominant de la tête et des épaules l’Assemblée Nationale. C’est bien cette dernière qui est, en dernière instance, l’assemblée décisionnaire pour l’adoption d’une loi. Or celle-ci ne fait que suivre docilement les consignes de l’exécutif, au titre de la discipline partisane et d’une commune adhésion idéologique. Comme nous l’évoquions plus haut, l’Assemblée Nationale se trouve être une chambre d’enregistrement de projets de lois gouvernementaux, qu’il s’agirait d’adopter le plus vite possible, sans en discuter les fondements ou l’opportunité.

Avec les élections de juin dernier, cette configuration a volé en éclat. La chambre nouvellement élue devra désormais être considérée pour ce qu’elle est : la représentation nationale, avec laquelle il faudra composer, débattre et pourquoi pas, par ces échanges, convaincre l’opinion public du bien fondé de tel ou tel projet de loi, et, devoir discuter de propositions de loi émanant d’un groupe d’opposition. Nous revenons tout simplement à ce que connaissent la plupart des démocraties à travers le monde, à savoir la démocratie parlementaire.

Autre révolution louable dans la nouvelle composition de l’Assemblée Nationale, elle permettra probablement d’endiguer le flot incessant et croissant des lois. Comme nous l’avons expliqué précédemment, la loi a un domaine qui lui est réservé, et seulement dans lequel elle doit être adoptée. Le Gouvernement n’a pas à passer systématiquement devant le Parlement pour la moindre mesure qu’il souhaite mettre en place. Mais voilà, l’époque étant dédiée à la communication et au surinvestissement du symbole – le dernier quinquennat étant à ce titre un exemple archétypal – la loi paraît être le véhicule idoine pour faire un coup de communication politique. Les gouvernements jouent sur la symbolique légale, sur le patronage fameux des grandes lois de la République, pour pouvoir se draper d’une partie de cet héritage. Les conséquences en sont funestes : les délais d’adoption des lois s’allongent de plus en plus et le calendrier législatif devient intenable. Ironie de l’histoire, les dispositions prises dans le domaine réservée de la loi sont donc d’abord adoptées… par voie d’ordonnance, avant d’être ratifiées par le Parlement, sans que les représentants de la Nation ne participent réellement à l’élaboration du texte. Nous pouvons citer à titre d’exemple récent la réforme du droit des contrats et des obligations en 2016 ou encore le Code de la justice pénale des mineurs en 2021. En revanche, des lois dites « bavardes », c’est-à-dire sans portée normative réelle, telles que les lois mémorielles, sont adoptées devant le Parlement et sont relayées à grand renfort de tweets et d’extraits vidéo de discours – lesquels sont pourtant médiocres et ne présentent aucune portée historique réelle.

Il est possible que les lois qui émaneront de cette législature ne soient pas meilleures que les précédentes, ou mieux écrites, ou plus opportunes. Cependant, leur nombre sera très certainement inférieur et elles seront revêtues d’une légitimité renforcée, puisque discutée pour la première fois depuis plus d’une décennie par les représentants des différentes composantes politiques du pays. La force de nos lois n’en sera que plus importante, et c’est heureux. Le nombre d’ordonnance sera également très restreint, puisque la chambre basse ne conférera plus aussi facilement un blanc-seing pour l’adoption de réformes cruciales telles que celle portant sur les retraites.

Et puis après tout, si un peu d’immobilisme législatif ne nous faisait pas de mal ? La France n’est pas l’Union Soviétique, et il n’est pas nécessaire qu’un « politburo » soit derrière les oreilles de chaque français pour qu’il travaille, consomme, crée des liens juridiques avec des tiers, et tout simplement pour qu’il vive sa vie. Les Français vont peut-être revenir à un rapport distant mais sain avec leur État, ce qui est par ailleurs tout à fait salutaire après les deux dernières années que nous venons de vivre, placée sous le signe d’une présence étouffante de l’État. Tout n’est pas à attendre tout le temps du Gouvernement, du moins pour les problématiques quotidiennes des Français.

Le peuple français peut aussi être un peuple qui innove et qui crée de lui-même. Si l’on voit les choses sous un prisme libéral, il ne faut pas sous-estimer la vie pratique, dans divers domaines, qui poussent nos compatriotes à essayer, lutter, échouer et bien souvent à réussir dans le cadre qui leur est donné par l’État.

Par ailleurs, freiner les velléités « réformistes » du Gouvernement est également souhaitable. En effet, les changements systématiques et trop récurrents du droit sont délétères à tous les niveaux. Ils empêchent les gens, dans leur pratique quotidienne, de s’adapter durablement aux nouvelles normes établies. Les résultats ne sont par ailleurs jamais mesurés puisque jamais mesurables.

Enfin, le coup d’arrêt aux réformes sera avant tout un coup d’arrêt aux injonctions venues de Bruxelles. Il ne sera plus possible pour la Commission européenne et le Conseil de l’Union de se cacher derrière le Gouvernement français, et lui laisser porter le poids politique des différentes mesures qu’ils édictent. Désormais, les réformes structurelles demandées par l’Union Européenne devront être acceptées non pas par une force politique mais par trois, avec chacune des électorats et des agendas très différents, l’une de ces trois forces – le RN pour ne pas le nommer – étant par ailleurs la représentante d’un électorat profondément eurocritique, voire souverainiste. En comparaison des cinq années qui viennent de s’écouler, durant lesquelles le pensionnaire de l’Élysée a fait montre du nationalisme européen le plus actif et le plus zélé, les cinq prochaines pourraient être un enfer pour les instances européennes, qui seraient privées du moteur français de la construction européenne.

Comment réagira la Commission européenne, dont la Présidente a montré le peu de cas qu’elle faisait des démocraties nationales et ainsi que son absence totale de volonté de maintenir les apparences, contrairement à ses prédécesseurs qui donnaient le change ? Comment réagiront la NUPES, dont le mandat a été donné pour incarnée une opposition à forte connotation sociale, lorsque les réformes néolibérales qu’elle pourfend seront demandées avec insistance par Bruxelles ? Comment réagira le RN, qui ne pourra s’y plier sans se renier vis à vis de ses électeurs, lorsqu’une politique d’austérité sera exigée par les instances européennes ?

Ces forces politiques auront enfin au-dessus de la tête l’épée de Damoclès de la dissolution de l’Assemblée Nationale par le Président de la République, et donc de la remise en jeu leur mandat. Elles ne pourront s’endormir sur leur demi-victoire acquise en juin dernier, mais devront batailler et le montrer pour garder la confiance de leurs électeurs.

Les lendemains ne chanteront peut être pas, mais du mouvement est à attendre dans notre vie politique, et c’est tant mieux.

Anthony Véra-Dobrões

1 L’État de droit étant quant à lui assis sur le contrôle de la norme (loi ou constitution) par le juge, mettant au-dessus de la représentation nationale, et donc de l’expression de la volonté générale, des normes auxquelles il serait impossible de déroger.

2 Avis du Conseil d’État sur la constitutionnalité des décrets-lois, 6 février 1953.